「学校英語と違う!」ネイティブの助動詞ルールが崩れる3つの理由と学習法

「学校で習った助動詞のルールが、ネイティブの会話では当てはまらない…」そう感じたことはありませんか?必死に覚えたはずの文法が、実際の会話では簡単に崩れてしまうように聞こえ、混乱してしまうのは、多くの英語学習者が通る道です。

実は、これはあなたの英語力が足りないからではありません。学校で学ぶ「地図としての英語」と、ネイティブが日常で使う「現地での英語」には、根本的な違いがあるのです。この記事では、そのギャップが生まれる3つの大きな理由を解き明かし、あなたが「本当に話されている英語」を身につけるための具体的な方法を解説します。

なぜ学校のルールはネイティブ会話で通用しないのか?

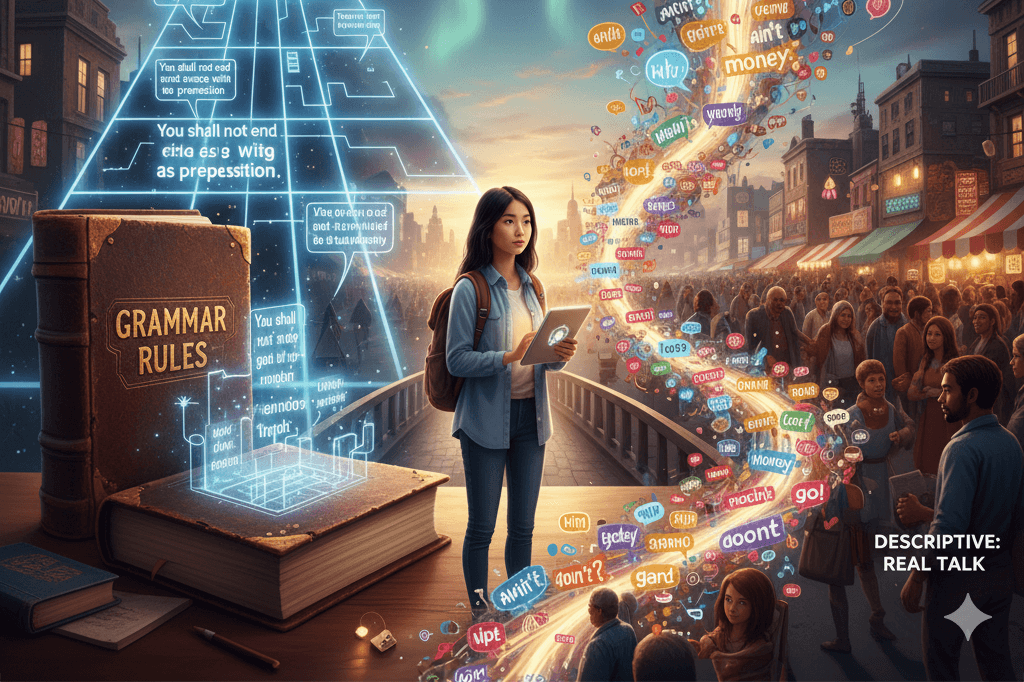

理由1:2つの文法が存在するから – 「あるべき姿」と「ありのままの姿」

私たちが「文法」と一括りにしているものには、実は2つの異なるアプローチがあります。この違いを理解することが、疑問を解決する最初の鍵です。

- 規範文法(Prescriptive Grammar)

これは私たちが学校で学ぶ「こうあるべきだ」というルールに基づいた文法です。書き言葉やフォーマルなスピーチを基準にしており、「正しい英語」と「間違った英語」を区別します。学習者にとっては、言語の構造を理解するための最初の地図として不可欠です。 - 記述文法(Descriptive Grammar)

一方、こちらは言語学者が用いるアプローチで、人々が日常で「実際にどのように話しているか」をありのままに観察し、記述するものです。評価や正誤の判断はせず、ネイティブの会話という「ありのままの姿」を分析します。

つまり、学習者が感じる混乱は、「地図(規範文法)」と「現地(記述文法)」の間にズレがあるために生じる、ごく自然な現象なのです。

ネイティブが使う「崩れた英語」の正体

では、具体的にどのような形で「地図」と「現地」の違いは現れるのでしょうか。ネイティブが使う口語表現の正体を見ていきましょう。

理由2:”gonna”や”wanna”は間違いじゃない?音声変化の科学

ネイティブスピーカーは、単語を一つひとつ区切って発音しているわけではありません。単語と単語の音が繋がり、変化する「連続音声(Connected Speech)」という現象が常に起きています。gonnaやwannaといった口語表現は、この音声変化が特定のフレーズに適用された結果生まれる、予測可能な形なのです。

【例文】I’m gonna call her tonight.

日本語訳:今夜彼女に電話するつもりです。(I am going to call her tonight.)

【例文】Do you wanna get some lunch?

日本語訳:お昼ご飯、食べに行かない?(Do you want to get some lunch?)

これらはスラングというより、流暢に話すための自然な音声的近道であり、決して「怠惰な」発音ではありません。むしろ、これらを使いこなせることがネイティブらしい流暢さの証とも言えます。フォーマルな文章では避けるべきですが、日常会話ではあらゆる人々が頻繁に使用します。

よく使われる口語的短縮形リスト

| 口語形 | 元の形 | 意味 | 例文 |

|---|---|---|---|

| gonna | going to | ~するつもり | What are you gonna do? (どうするつもり?) |

| wanna | want to | ~したい | I wanna go home. (家に帰りたい) |

| gotta | (have) got to | ~しなければならない | I gotta go. (もう行かなくちゃ) |

| shoulda | should have | ~すべきだった | You shoulda told me. (教えてくれるべきだったのに) |

| lemme | let me | 私に~させて | Lemme see. (見せて) |

理由3:疑問文から助動詞が消える?会話の効率化が生む「省略」

特にインフォーマルな質問では、文頭の助動詞が頻繁に省略されます。これは「省略(Ellipsis)」と呼ばれる現象で、文脈やイントネーション(抑揚)で意味が通じる場合に、情報を伝える上で冗長な部分を削ぎ落とすことで、コミュニケーションの効率を上げているのです。

【例文】You coming tonight?

日本語訳:今夜来ますか?(Are you coming tonight? の省略)

【例文】Got a minute?

日本語訳:少し時間ありますか?(Have you got a minute? の省略)

文法的には不完全に聞こえますが、会話の流れや声のトーンで質問であることは明らかなので、助動詞は省略されます。これもまた、コミュニケーションを円滑にするための自然な工夫なのです。

「本当に話されている英語」を身につけるための学習法

では、このギャップを埋めるためにはどうすれば良いのでしょうか。大切なのは、マインドセットの転換と実践的な学習です。

マインドセットを変える:ルール遵守者から言語探偵へ

知らない表現に出会ったとき、すぐに「間違いだ」と判断するのをやめましょう。代わりに、「なぜ彼らはこう言うのだろう?」と好奇心を持つ言語探偵になってみてください。言語の多様性を楽しむ姿勢が、あなたの英語をより高いレベルへと引き上げます。

映画や音楽で「生きた英語」のシャワーを浴びる

教科書では学べない、生きた言葉に触れる最も効果的な方法が、映画やドラマ、音楽などのリアルなメディアを活用することです。これらは、今回解説した音声変化や省略、文化的ニュアンスの宝庫です。

- 英語字幕を活用する:聞こえてくる音と文字を結びつけ、音声変化を視覚的に確認しましょう。

- シャドーイングを試す:セリフを聞きながら少し遅れて真似して発音することで、英語特有のリズムやイントネーションが身体に染み込みます。

まとめ

学校で習う助動詞のルールとネイティブの会話に違いが生まれるのは、言語学習の過程で必然的に起こる現象です。その背景には、理想的な「規範文法」と現実の「記述文法」という2つの視点の違い、そして音声変化や省略といったコミュニケーションを効率化するための自然な工夫がありました。学校で学んだルールはあなたの土台であり、決して無駄ではありません。その土台の上に、現実の多様な英語を理解していくことで、あなたのコミュニケーション能力は飛躍的に向上するでしょう。

【本記事のポイント】

- 学校で習うのは「あるべき姿」を示す規範文法、ネイティブが話すのは「ありのままの姿」を捉えた記述文法。

- “gonna”や”wanna”といった口語表現は間違いではなく、流暢に話すための自然な音声変化の結果。

- 会話では効率を上げるため、文脈で理解できる助動詞などが省略されることがある。

- ルールから外れた表現は「間違い」と切り捨てず、「なぜ?」と考える探究心を持つことが成長の鍵。

- 映画や音楽など、本物のメディアに触れることが、生きた英語を学ぶ一番の近道。